Wir sind anscheinend gezwungen diese Geschichte immer und immer wieder zu erzählen. Wie wär’s wenn wir dieses Mal die Parameter leicht verändern – kommt am Ende etwas berührenderes, erleuchtenderes raus? Etwas profitableres?

Dass Hollywoodfilme im Kern oft die gleiche Geschichte erzählen, etwa eine Heldenreise, ist klar – und nicht unbedingt schlecht, sofern auf der bekannten Struktur genug Neues aufgebaut wird und die Charaktere nicht zu stereotyp sind (natürlich können auch nicht alle total durchgeknallt oder un-menschlich sein). Selbst den Spiderman-Variationen kann ein geneigtes Auge etwas abgewinnen – schließlich gehört es mittlerweile zum guten postmodernen Ton, dass Abenteuerfilme ironisch augenzwinkernd ihr unoriginelles Wesen reflektieren und sich so dem gebildeten Publikum anbiedern. Das Genre der Zeitschleifenfilme leistet sich diese Gags seltener, vielleicht weil es als Ganzes (in seiner ungewöhnlich scharf umrissenen Nische) unbewusst Unkreativität, Sequel-, Prequel- und Reboot-Kultur kommentiert. Nicht nur auf dieser eher makroskopischen Ebene findet medienanalytische Selbtreflexion statt. Zeitschleifenfilme enthalten besondere Schnitte, die auf eine Zeit in der Geschichte des Films verweisen, in der Bild-Sprünge durch Raum und Zeit für das Publikum noch verwirrend und kurz darauf verstörend-metaphorisch waren. Diese besonderen Schnitte spiegeln auch die andere, äußere filmische Wirklichkeit wieder: die Möglichkeit in mehreren Takes zu einem idealen Ergebnis zu kommen, mit mehr oder weniger Interpretations- und Improvisationsspielraum. Vielleicht freut das die Schauspieler_innen – die wiederverwertbaren Einstellungen, Locations und Effekte freuen bestimmt das Budget.

So ist auch Source Code (2011, Duncan Jones, „Moon“) eine eher einfache Produktion. Ein Zugabteil in Kanada in der Nähe von Chicago, eine Art Zeitreisekapsel und ein militärisches Großraumbüro; immer wieder eine Bombenexplosion – die Jake Gyllenhall aufklären soll, aber verhindern will, was aber nicht möglich ist, weil Kausalität und so. Außergewöhnlich ist hier, dass er dazu in den Körper eines Pendlers schlüpft – für jeweils 8 Minuten vor der Explosion. Der Was-wäre-wenn-Reiz von Zeitschleifenfilmen, der universelle (?) Wunsch, Entscheidungen in der Vergangenheit vielleicht anders getroffen zu haben, löst sich hier in einem Charaktertausch ein. Der forschere Militärpilot Jake Gyllenhall, der natürlich literally nichts zu verlieren hat, traut sich im Gegensatz zum pendelnden Lehrer, den er ersetzt, seine Pendelfreundin endlich auf einen Kaffee einzuladen.

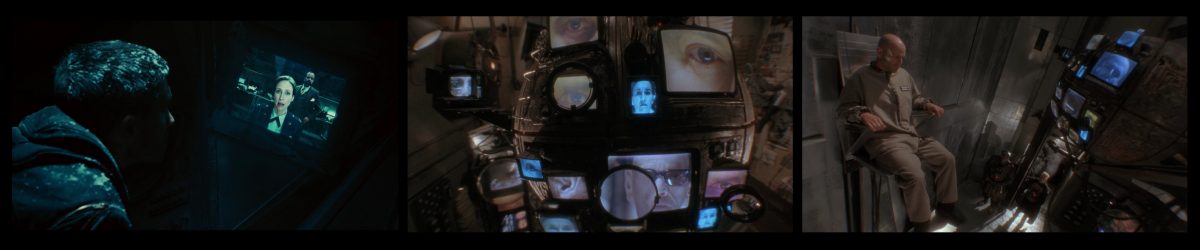

Als romantic interest – erst naiv, dann durch den Protagonisten in sein Raumzeitgeheimwissen teilweise eingeweiht – erinnert sie mich an 12 Monkeys Madeleine Stowe. Für eine dramatische Szene zwischen beiden bedient sich Source Code dann auch visuell recht deutlich beim Finale von Terry Gilliams Meisterwerk. Ebenfalls bei der gritty Zeitmaschine, die halb neben der Filmwirklichkeit stehend nur per Videotelefonie (und Chat bzw. Teppichreinigungsanrufbeantworter) erreichbar ist. Wo Gilliams Interesse für Augen, Lupen und Bildschirme, also das Filmhafte, schließlich in den absurden, billigen Kostümen mündet, stolpert Source Code nur aus Versehen in produktive Verwirrung, weil der (ersetzte) Protagonist und der Bösewicht sich so ähnlich sehen wie blass-rote Heringe.

Beide Filme, spoiler alert, enden in einem schrödingerischen, romeojulianischen Limbus zwischen dem unausweichlichem Schicksal, dem Tod, und filmschleifig-zeitlosem Happy End; während 12 Monkeys eher zu Subversion und zynischem Nihilismus neigt, ergötzt sich Source Code an Trauer, Patriotismus, militärischer Ehre, Erlösung und Liebe – von der mein rühriges Herz nicht unberührt blieb.

Trotzdem hätte ich gerne eine weniger stereotype Figurenkonstellation gesehen, vielleicht mit Maggie Gyllenhall, Jakes, äh, talentierterer Schwester. Oh, und so egal mir das Technobabble sonst ist (hier: Quanten und Hirnenergieechos), „Source Code“ macht nun so gar keinen Sinn. Ist „Edge of Tomorrow“ nicht wieder frei?

Header-Bild: Das Paar aus Source Code an der fantastisch wissenschaftlichen Skulptur Cloud Gate aka The Bean von Anish Kapoor.

Screenshots: Netflix